デジタルアートによって、人々の心を動かす空間を創造し続ける たなか葵氏。今回は、たなか氏自身のクリエイティブに対する姿勢、そして作品を生み出す上で大切にしている考えについて、さらに掘り下げていきます。

たなか葵氏 プロフィール

| フェリス女学院大学音楽学部音楽芸術学科在学中にデジタルアートに出会う。2014年~2019年の5年間、チームラボ株式会社に所属。様々なアート展示 / 企業案件に携わる。2022年にシーエンド株式会社を設立し、代表として、デジタルアート/デジタルコンテンツ制作・プロジェクションマッピング・ステージ演出・動画制作など、多岐にわたるクリエイティブワークを手掛ける。主な提供作品は、「Pokémon Trading Card Game Pocket」試遊エリアの映像演出、ホリプロ「SUPERNOVA」への映像投影、淡路島うずしお科学館リニューアル、渋谷ヒカリエ・デジタルアート展『光と映像 ー 混ざり合う音 / 共鳴し融合する木箱』など。 |

流行を追わない、独自の世界観を追求する

Q:たなかさんの作品は、他のデジタルアートとは違う、独特な世界観がありますね。

そうですね、良くも悪くも、あまり流行り廃りを気にしていないです。技術的に最先端かどうかとか、他でやってないかとか、そういう指標で考えることはほとんどありません。業界誌も読まないし、他社のサイトとかもあまり見ないんですよ。純粋にお客さんの体験価値に振り切って考えられているのは、既存のコンテンツに影響されないからかもしれません。

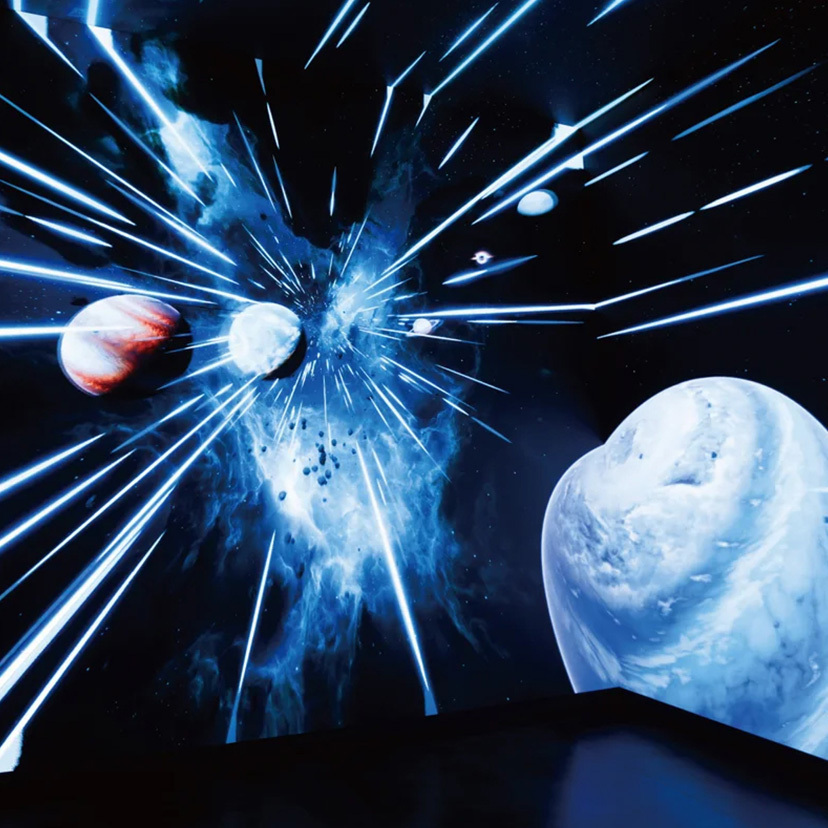

【「Immersive room」-あなただけのイマーシブ空間。LEDビジョンで没入体験を-】

3DCGで構築した立体映像で宇宙や空を表現した「Universe」「Sky」、鮮やかな色合いの映像を紡いだ「Various expressions」など複数映像を制作。

それぞれの映像はタッチパネルで切り替えることが可能で、そのシステムもオリジナルデザイン。

経験から生まれた「楽しい」を生み出すメソッド

Q:淡路島の『うずしお科学館』のように、子供向けのコンテンツを作る際に、工夫されている点はありますか?

子供は、音が出て何かが反応するだけでもう十分に楽しいんですよね。大人はつい、複雑なインタラクションをつけたくなりますが、子供は自分で歌を歌ったり、手を叩いたり、楽しむ工夫ができるんです。その原点になったのが、会社を作って1年目の時に渋谷のヒカリエで個展をやった時の経験です。その時もシンプルなコンテンツだったのですが、カラオケ状態になるくらい子供たちが音を奏でてくれて、とても楽しんでくれていましたね。

【C& DigitalArt Exhibition「光と映像 ー 混ざり合う音 / 共鳴し融合する木箱」】

たなか氏が会社設立後、渋谷ヒカリエで初めて開催した個展。Hironori Sugino、Shing02との共同制作によるデジタルアート作品を始め、お子様から大人まで楽しめる、楽器や声の音に反応して変化するデジタルアートを展示した。

「アート」と「商業」を両立させるチームラボの哲学

Q:現在のクリエイティブに影響を与えている経験を教えていただけますか?

チームラボでの経験は大きいですね。アート作品を作るという考え方が根底にあるので、商業的になりすぎずに、人の心を動かすものを作りたいという気持ちが強いです。 私がチームラボに入社したのは10年ほど前ですが、当時、アートを制作する集団でありながら会社であるという形態はとても珍しかったんです。なので、それがどういう構造なのかを知りたくて入社しました。もっとも感じたことは、クリエイターが創作活動に専念できる環境が徹底されているということです。私もそのスタイルに影響を受け、自社のクリエイターが制作以外の部分で負荷を感じることのないよう配慮しています。

【「Pokémon Trading Card Game Pocket」イマーシブフォトスポット】

企業や製品に合わせてオリジナルのデジタルコンテンツを制作。中でも、没入型フォトスポット - Immersive photo spotは、大きな反響があったとのこと。

壁面が鏡になっている空間は、無限に続くような世界観を演出することによって、実際の広さよりも空間を広く感じられる。思わず写真を撮りたくなる空間はSNSとの相性も良く、多くのインフルエンサーによって写真や動画が拡散された。

たなか氏が企業側と円滑なコミュニケーションを行い、クリエイターは作業に没頭できる環境を作ることで、企業が求めるものを最短ルートで提供。

次なる挑戦:五感に訴える新たな体験へ

たなか氏のクリエイティブは、流行や技術を追うのではなく、人の心を動かす本質的な「体験」を追求する姿勢から生まれています。映像だけでなく、植物や香りといった嗅覚や触覚といった五感に訴えかけるような、よりプリミティブな表現にも興味があるといいます。 その独自の哲学と経験に裏打ちされた作品は、今後も私たちの身近な空間に、新たな感動をもたらしてくれることでしょう。

さまざまなメディアでの広報展開を手掛けるディレクター兼ライター。

ProAV Picksではインタビュー取材を中心に活動。