今回は、テレビ番組の編集者からライターへと転身し、長年にわたり映像業界の最前線を見つめてきた小寺信良氏に、映像業界の変遷、プロAV機器の進化、そして未来の空間演出の可能性についてお話を伺いました!

現在のクリエイターが直面する課題と、そこを乗り越えるためのヒントまで教えていただきました。

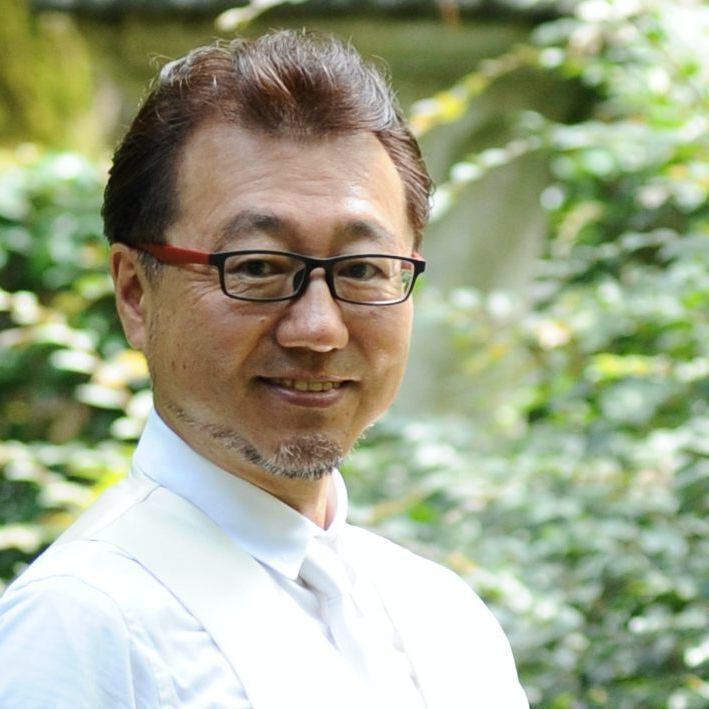

| プロフィール:小寺信良(こでら・のぶよし)氏 ライター/コラムニスト。1963年宮崎市出身。 18年間テレビ番組編集者を務めたのち、文筆家として独立。家電から放送機器まで幅広い執筆・評論活動を行なう。一般社団法人「インターネットユーザー協会」代表理事。2015年から4年間、文化庁文化審議会専門委員を務めたのち、2019年に家族で宮崎へ移住。 |

プロフィール:小寺信良(こでら・のぶよし)氏

映像業界で始まった小寺氏のキャリア

――本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。まずは小寺さんの経歴についてお伺いできますか?

私のキャリアはテレビ番組の編集者として始まり、約18年ほどその仕事をしていました。ライターに転身したのは2000年頃、ちょうどパソコンで映像が扱えるようになった時期です。

その頃はDVフォーマットが普及し、PCで映像を取り込んだりDVDに焼いたりするニーズが出てきたのですが、当時のパソコンライターは映像の知識がありませんでした。そこで、映像が分かり、パソコンのことも書ける人間として私が引っ張り出され、物書きの世界に入っていった形です 。 プロの知識をコンシューマーに持っていくためのインターフェースとしての役割を担ってきました 。

|

|

| 1983年。小寺氏が最初に就職したポストプロダクションの社員証。テレビテクニカは東北新社グループの一つで、現在は株式会社オムニバス・ジャパンとなっている。 |

映像コンテンツ業界の変化とプロAV機器の台頭

――その頃から映像業界はどのように変化していったのでしょうか?

かつての映像業界は、頂点にテレビCMがあり、その下にテレビ放送、映画、さらにブライダルや企業PVといった業務映像分野がある、というピラミッド構造でした。しかし、インターネットが普及したことで、映像コンテンツを作る人や企業が爆発的に増えました 。

特に「自分で作る人」が増えたのが大きな特徴です 。昔は企業PVを作る場合、映像制作会社に発注し、ホストプロダクションで編集して納品するのが一般的でしたが、ノンリニア編集が一般化したことで、個人や社内制作でも作られるようになりました。

そして大きな転換点となったのは、東日本大震災の影響です。震災前からTwitterやUstreamが普及し始めていましたが、震災によってマスメディアだけでは情報が入りきらなくなり、スマートフォンで撮影した映像がSNSで溢れるようになりました。

Ustreamのようなライブ配信プラットフォームも、これまで「お遊び」と見られていたものが、シリアスなコンテンツも扱うようになり、「メディア」として確立されたのです。ライブストリーミングが陳腐化せず今も使われているのは、皆が意味のあるものをやり始めたからだと思います。

Ustream(ユーストリーム)は、インターネットを使った動画配信サービス。個人や企業がインターネットを通じてリアルタイムで映像を配信し、視聴者とインタラクティブなコミュニケーションを取ることが可能でした。2007年にサービスが開始され、2010年代初頭には世界的に普及。特に2011年の東日本大震災時には、テレビなどの既存メディアでは伝えきれない現地の情報や、政府・自治体の記者会見などがUstreamを通じて多数配信され、その社会的な重要性が再認識されました。

――コロナ禍を経て、放送業界のワークフローも大きく変化しましたか?

震災から2020年頃までは、東京オリンピックへ向けて、4K対応へと走り出していました。ただワークフローは、ほとんど変わっていませんでした。しかし、コロナ禍で皆が一斉に出勤して仕事ができなくなり、リモートでの作業が求められるようになりました。以前は情報漏洩を恐れてセキュリティが厳しく、外部からのアクセスは非常に困難でしたが、「放送できないことの方が問題だ」という状況になり、セキュリティを一時的に緩和してでもリモートワーク環境が整備されていきました。

そこから、リモートで何ができるか、遠隔でどう効率化できるか、といったことを皆が考え始めたのが2020年以降です。これは不可抗力で始まった変化と言えるでしょう。

プロAVの普及とコンシューマー機器の活用

――プロAV機器の放送業界への影響はありますか?

プロAV機器が発展した大きな理由は「同期が不要になったこと」です。

ライブ配信などでマルチカメラを繋ぐ際に、同期信号を引き回さなくてもスイッチャーが自動で同期するようになったり、HDMIケーブル一本で済むようになったりしたことで、配線本数が大幅に減りました。これは「お父さんがリビングでテレビとレコーダを繋ぐ」くらいのレベルで配信システムが組めるようになったという大きな変革です。

一方で、放送システムにとって最も重要なのは「同期」であり、プロAVが同期不要の方向へ進む中、放送システムはそれを部分的に取り込む傾向にあるでしょう。簡単な方が良い、多少1フレーム遅れても簡単な方が良い、という考え方もあるからです。

――コンシューマー機器がプロの現場で活用される流れは今後も続くとお考えですか?

コンシューマー機器をプロの仕事に使うという発想は、コスト削減のために放送業界が常に模索してきた流れであり、今後も続きます。私自身、2000年頃に自作PCでノンリニア編集マシンを作り、ソニーの業務用DVカムを使いながらプロの仕事をしていました。コンシューマー機器の「危ない」部分を理解しつつ、低コストでプロの仕事をするという発想ですね。放送局の中では安全第一でコンシューマー機器の使用は少ないですが、ロケ現場ではGoProやiPhoneにジンバルをつけて撮影するケースが非常に増えています。この流れはこれからもまだまだ続くでしょう。

GoProやiPhoneを用いた撮影は、テレビ番組の撮影でも一般的に

空間演出におけるプロAVの可能性

――プロAV機器の将来性について、どのように捉えていらっしゃいますか?

例えばプロジェクターは、機器サイズに比べて画面が大きく、非常に未来のあるディスプレイ装置だと考えています。会議室に大型テレビを何台も置くよりも、ホワイトボードにプロジェクターで投影する方が効率的です。

しかし、コロナ禍が普及のタイミングを逸らせてしまいました。モバイルプロジェクターのビジネス利用が伸び悩んだのはその影響が大きいでしょう。リアルミーティングが増えている今、これから盛り返す可能性はあります。

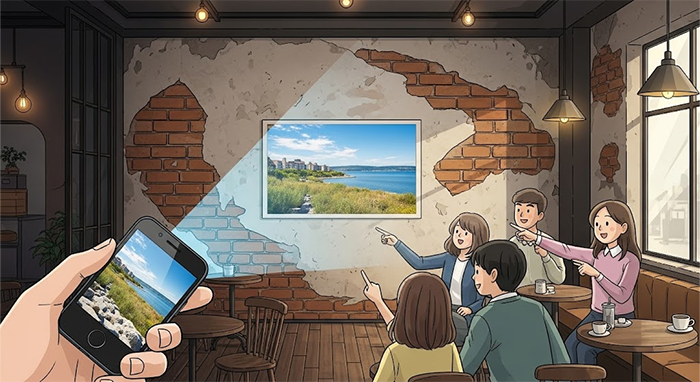

ただプロジェクターの普及には「何か足りないピース」があると感じています。かつてソニーの技術者の方が、「将来的にプロジェクターがスマートフォンに搭載され、喫茶店の壁などに手軽に投影して写真を見られるような世界が作れたら」と語っていたのを覚えています。使いたい時にパッと出して、そこら中に投影できる手軽さが、プロジェクターの良さであり、それが実現できれば一気に普及する可能性があるのではないでしょうか。

スマートフォンからプロジェクター映像を投射しているイメージ画像

――空間演出におけるプロAVの今後の可能性にイメージはありますか?

いくつかアイデアがあります。例えば商業施設では、多数のセンサーとAIを組み合わせ、人の流動性をコントロールするデジタルサイネージが有効だと考えます。イベント会場などで人が混雑している場所を迂回するルートを提示したり、空いている場所や涼しい場所へ誘導したりするような情報提供です。これは必ずしもディスプレイである必要はなく、指向性の高いスピーカーを使って、その場にいる特定の人数にしか聞こえないスポットアナウンスをするなども考えられます。デジタルサイネージは「広告」と思われがちですが、「人流コントロール」として活用される形もあるべきです。

人流コントロールをするサイネージのイメージ画像

また、商業施設のディスプレイでは、商品展示に「時間軸」を取り入れるべきだと考えています 。例えばキャンプ用品の店であれば、マネキンがキャンプウェアを着てテントの横に座っている展示の背景に、バーチャルプロダクションで使われるようなディスプレイを設置します。そこに森のタイムラプス映像を流し、日中から夕方、夜へと変化していく様子を10分間ほどで見せ、照明もそれに合わせて変化させます。そうすれば、見る人は昼間や夜、焚き火を囲むといった様々なシーンでの着用イメージを、一つのディスプレイで体験できます。

これによって、顧客の購買意欲は格段に高まるでしょう。

商業施設での展示で、大型ディスプレイが背景に用いられているイメージ画像

――そのようなシステムを導入する上での課題はありますか?

やはり「金額」が大きいことが課題です。日本はデフレ傾向にあるため、空間演出に多額の費用をかけられないのが現状です。豊かなコンテンツを提供するための資金力に欠けていると言えます。

今後は、プロ向け機器を導入するのではなく、よりコンシューマーに近い安価な機材で実現するような発想が必要になるでしょう。上記の例では、大型ディスプレイを使う代わりに、コンシューマのプロジェクターでプロジェクションマッピングする、みたいな発想ですね。

クリエイターの現状と知識習得の重要性

――現在のクリエイターが直面している課題と、それを解決するようなアドバイスをお願いします。

現在のクリエイターは、安い仕事で忙殺されすぎていると感じます。仕事は埋まっているものの単価が安いため、時間もお金もなく、新しい知識を吸収する暇がないのです。この状況を打開するためには、どこかで「安い仕事でいっぱいいっぱいになる」という世界から抜け出す必要があります。

具体的なアドバイスとしては、展示会などのイベントに積極的に足を運ぶことです。例えばInterBEEやCEATECのような展示会に、なるべく時間を作って参加した方が良いでしょう。

最新の情報を知っているかどうかは非常に重要です。忙しい中で新しい依頼が来た時に、引き出しがないと、面倒が増えただけと感じてしまいます。しかし、あらかじめ知識があれば、すぐに次のアクションに移れます 。無駄だと思えても、知見を広めておくことは非常に大切です。

安い仕事で疲弊している人ほど、そこから抜け出すために知識が必要です。

――展示会での効果的な情報収集方法を教えてください。

展示会に行く際は、事前にウェブで機材のスペックをしっかり把握しておくことが重要です。そうすることで、会場のスタッフ、特に開発者などの担当者に具体的な質問ができるようになります。例えば、「これとこれを一緒に使うとどうなるのか」「これらの機能は同時に使えるのか」「想定されている利用シーンと矛盾しないか」といった、一歩踏み込んだ質問ができるようになります。開発者から製品の発想過程や試行錯誤の情報を聞けるチャンスなので、非常に貴重な情報が得られます。

大切なのは、機材を持つことよりも、機材が使える腕と知識を身につけることです。機材はクライアントが用意してくれる場合もありますし、レンタルもある。いつその機材が目の前にきても、すぐに使いこなせるだけの技術があるかどうかが最も重要です。

――おすすめの展示会はありますか?

InterBEEのような大規模な展示会はもちろん重要ですが、一見関係なさそうな小さな展示会にも足を運ぶと、新たな発見があるかもしれません。例えば、ネットワーク通信系の展示会は、映像伝送も扱うので、IT業界で最もホットなAV over ITの話題が豊富です。通信業界の人しか行かないような展示会に映像の人が行くこと自体が、新たな発想を得るチャンスだと思います。

その他に物流やインフラ関連の展示会なども、正面から直球ではない分野だからこそ、新しいヒントが隠されている可能性がありますね。

映像業界の変革から見えた空間演出の現在地

小寺信良氏のインタビューを通して、映像業界がインターネットとコロナ禍を経て大きく変革し、プロAV機器がその中で新たな役割を担っていることが明確になりました。これまで放送業界で培われてきたプロフェッショナルは、プロAVの利便性を獲得し、より柔軟で低コストな手法を可能にしていくでしょう。

そして小寺氏が思い描く「時間軸」を取り入れたディスプレイや、AIとセンサーを組み合わせた人流コントロールは、単なる情報提示を超え、利用者の感情や行動に深く作用する、パーソナライズされた空間体験を創造する可能性を秘めています。これは、百貨店やアミューズメント施設といった商業空間はもちろんのこと、オフィスや公共施設においても、人々の動線や滞在体験を最適化し、より快適で豊かな時間を提供する上での重要なヒントとなるでしょう。

クリエイターにとっては、多様な分野の知識を吸収し、それを柔軟に組み合わせる力が今後一層求められます。技術の進化と各産業の融合が進む中で、プロAVは、私たちが想像する以上の「どのような空間演出が、どのような場所・人にもたらせるか」という可能性を無限に広げていくに違いありません。

映像や空間演出を手掛けるプロデューサー兼ディレクター。

ProAV Picksでは各種展示会や製品情報のレポートを中心に紹介。